気功の辞典

気功用語について

気功とは (きこう)

気功とは、気の功夫(気のクンフ)、気の練習、鍛錬という意味。 気は誰でも持っている。主に呼吸や動作、意念を伴って、ゆったりと行う。幅広い年齢の人が行える。 もっと簡単に、気功とは,をお知りになりたい方は、気功についてのページをごらん下さい。

氣功と気功(きこう)

元々は、「気」は「氣」と書かれて使われていたようです。

戦後GHQの指導で、氣を気と書くようになったと言われています。

本来、生命エネルギーを現す気は、氣のほうが、無難なように感じます。

自然治癒力 (しぜんちゆりょく)

誰もが持っているもので、体のバランスを整え、不調を改善し、元の元気な状態にしようとする力。 例を挙げると、傷を負った時に治そうとする力や体の内部環境の乱れを治そうとする力。この 気功治療によって気の状態が良くなると、自然治癒力 も同時に効果的に発揮される。

陰陽 五行説 (いんよう ごぎょう)

東洋思想の基本的な考え方。 陰と陽、どちらか一方ではなく、どちらが良い悪いでもなく、両方のバランスが大事。五行とは、木、火、土、金、水で、感情、内臓や自然界とのバランス、関係を表した言葉。

| 陰陽(いんよう)の例 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 陽 | 天 | 日 | 昼 | 男 | 背 | 動 | 気 |

| 陰 | 地 | 月 | 夜 | 女 | 腹 | 静 | 血 |

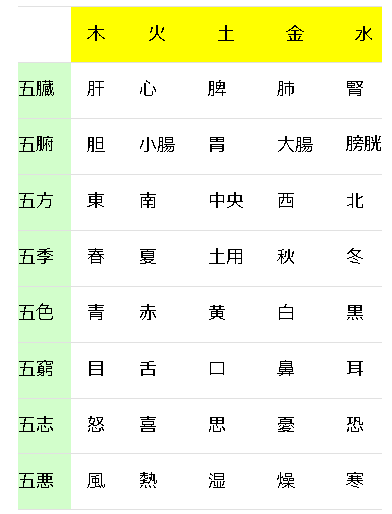

五行色体表

五臓六腑(ごぞうろっぷ):上の五臓(肝、心、脾、肺、腎)と 上の5腑に「三焦」(さんしょう)をくわえたものを「六腑」という

未病 (みびょう)

まだ、病気や症状として表れてなくても、体や心のバランス、気の状態、陰陽のバランスが崩れている状態。

気功とは (きこう)

気功の3要素 気功の三要素 : 調心、調息、調身

- 調心(ちょうしん): 心を整える

- 調息(ちょうそく): 呼吸を整える

- 調身(ちょうしん): 姿勢などを整える

この3つが揃って気功と言われます。

動功 と 静功 ( どうこう せいこう)

自分で行う気功の練習方法で、

「動功」とは、動作を伴いながら行う気功。基本的に、立って動作と呼吸を合わせながら行う。

「静功」とは、たんとう功や瞑想のような形で、複式呼吸(丹田呼吸)や意念などで気を高めていく方法。

丹田(たんでん)

- 丹田 一般的に、おへその下の下腹部の、下丹田(かたんでん)を指す。また、臍下丹田(せいかたんでん)と呼ばれたりもする。

- 中丹田(ちゅうたんでん)は胸の中心

- 上丹田(じょうたんでん) は眉間の両眉の間、などがある。

※普通「上丹田」に意識を集中すると、頭痛の原因になることがあり、意識を集中するのは、下丹田が望ましい。

腹式呼吸(ふくしきこきゅう):丹田呼吸(たんでんこきゅう)

気功の基本的な呼吸法。 下丹田に気を取り入れ、全身に気を巡らせ、邪気を追い出す、重要な呼吸法。 他には、胸式呼吸がある。

遅筋 と 速筋

遅筋は赤筋、速筋は白筋とも表現されています。

気功や一部の太極拳などは、ゆったりした動きで、大して疲れなくて楽そうに見えますね。

しかし、実際に、太極拳や気功などをすると、足などにも凄い負荷がかかっている事に驚かれると思います。

私も、昔は武術の達人に太極拳を習っていました。足や膝など辛いのですが、すぐに慣れてきます。

ただ慣れたとかではなく、これが、遅筋(繊維)が鍛えられたということだと思います。 わかりやすい例では、100メートル走とフルマラソンです。

100メートル走の選手は、42キロ走りきるのさえ難しいとさえ言われます。

逆にマラソン選手な、あの長距離を走れますが、短距離走には向かないと思います。

使う筋繊維が違うと言われています。

もう一つ特徴は、 持続力のある、遅筋は、一度見につくと、比較的、落ちにくいという特徴もあるようです。

気感(きかん)

気感(きかん)とは、気の感じ方です。人によって個人差がある。気を感じやすい人と感じにくい人がいる。最初は手のひらで感じる人が多い。

感じ方には、暖かい、しびれる、冷たい、重いなど様々であり、感じる場所としては、全身で感じる場合、腹部が温かい、耳が温かい、背骨が熱くなる場合など、ツボなど1点で感じる場合など様々。他にも、丹田などで感じる人もいる。

小周天 と 大周天 (しょうしゅうてん だいしゅうてん)

気の巡らし方の段階を表現したもの。〈小周天〉とは、体の正中と背骨の部分の督脈(とくみゃく)と任脈(にんみゃく)を気を通す技法。〈大周天〉の捉え方には、諸説ある。

また、一部では、この二つに加えて、全周天、不練周天という段階のものもある。

督脈 と 任脈 (とくみゃく にんみゃく)

気功で出てくる、代表的な経絡(けいらく)。

督脈は、尾骨の下部の「長強」(ちょうきょう:つぼ)から、背骨、頭頂の百会(ひゃくえ)を通り、上唇の齦交(ぎんこう:つぼ)まで。

任脈:「会陰」(えいん)から、正中線、胸の「だん中」、のどの「天突」を通り、 オトガイ唇溝の正中の「承漿」(しょうしょう) まで。

正経12脈ではなく、奇経8脈に属する。

偏差 (へんさ)

気功における副作用のこと。間違った気功や邪気がたまることによって、目まいや頭痛などがすること。

我流や経験の少ない「にわかヒーラー」などに気を入れられたり、教わると偏差になることが希にある。

知識と経験の豊富な治療師などに、治してもらうと良い。

邪気 (じゃき)

あまり、日本人には馴染みのない言葉ではあるが、特別なものではなく、病気を引き起こす、良くない気のこと。

・不安になったり

・怒ったり

・マイナス思考

・間違った知識や思い込み

・過度の緊張や疲れなど

上の状態で誰でも自分自身でつくってしまう。また、他人からもらうこともある。

明るい気持ちで、健康的に生活すると、邪気も自然にとれることもあり、一番良いのは、良い治療などを受けることである。

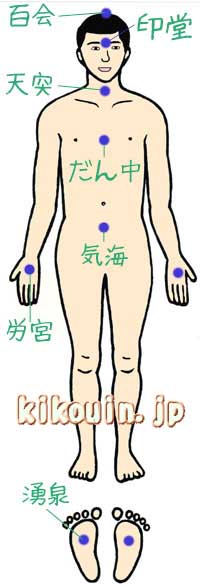

気功で使う経穴(けいけつ:ツボ)

経絡 (けいらく)

体内での気の流れ道。

主に正経12経、奇経8経などがある。

主なものでは、

足裏の経穴「湧泉(ゆうせん)」は足少陰腎経、

「足三里(あしさんり)」は足の陽明胃経、

手の「合谷(ごうこく)」は手の陽明大腸経に属する。

小周天で使われるのは、奇経に属する「任脈」と「とく脈」である。

経穴 (けいけつ)

通称:「ツボ」 と呼ばれている。

経絡(気の流れ)上にあって、気の流れをコントロールするポイント。

気を補ったり、余分な気を捨てたりする場所。また、印堂のように、経絡に属さないもの(奇穴:きけつ と言われる)もある。

ツボモデル

気功の種類

気功の種類には、以下のように分類されます

気功の種類

気功には、数千種類の気功(功法、流派)があると云われている。数千年前のものから、比較的最近、創始されたものまで、歴史も様々である。

医療気功 と 武術気功

気功には、治療を目的とした、医療気功(軟気功:なんきこう)と武術を目的とした、武術気功(硬気功:こうきこう)があります。

医療気功(軟気功:なんきこう) きめ細かい微細で、柔らかい気で自然治癒力を高め、病気の治癒、健康を目的とした気功です。

武術気功(硬気功:こうきこう) 武術を目的としていて、石を割ったりなどする。医療気功とは違い、気の質が強く、硬くなる傾向にあります。

外気功 と 内気功 (がいきこう ないきこう)

医療気功には外気治療(外気功)と自己鍛錬(内気功)があります。

外気治療 (外気功 : がいきこう)

気の熟練者から気を入れてもらう方法で、当院で行っている方法です。

外気治療にも、自分の気を出すタイプの外気と、自然界から気を経由して出すタイプ(当気功院)とがある。

自己鍛錬 (内気功 : ないきこう)

自分自身で動功(どうこう)や静功(せいこう)で、気功の練習をつんで気を高めていく方法。毎日、正しく行わないと、気が強くても荒い気になったり、偏差という状態になることもある。

代表的な自己鍛錬

下記は簡易的な説明ですので、下記を参考に実践しないで下さい。

・站粧功(たんとうこう)

くいのように立つと言う意味。気功は、「站粧功に始まり、站粧功に終わる」と云われたりもする。1日30分以上するとより効果的である。

・スワイショウ(すわいしょう)

膝を曲げて立ち、背骨を軸に手を回転させたり、手を前後にふる気功。

色々なエネルギー

○ 気(氣:き)

自然界に存在するエネルギー。 生命を育む源でもある。

どれだけ、宇宙の中の高次元の気をいただけるかも重要

人間が持っている気は、感情や体調によって、刻々と変化する。急に変化することもあれば、徐々に変化することもある。

気は、貯めるというよりは、循環させることのほうが重要である。

気を高めるには、知識と経験(体感)とバランス良くすることも重要である。

○ オーラ

気を視覚化した状態の表現。

オーラには、色、形、明るさ、大きさなどが人それぞれによって違い、また、そのときの体調や感情によっても、変化する。

○病弱であれば、暗く、弱々しく、健康であれば、明るく、輝きも増す。

○オーラの色には、基本的な虹の7色に加え、白、金、銀などがある。一般的には、単色でこの色というより、いろいろな色が混在しているのが普通。

またオーラ形状を3層で表現されることが多い。 内側から、体から数センチ, 体から数十センチ、あとは、外側に広がっているもの。外側ほど、密度が薄い。

○ チャクラ

主にヨガで使われる言葉で、主要なチャクラは、7つとされ、気功の丹田、経穴とも場所が一致している部分もある。たとえば、

頭頂部(百会):サハスラーラチャクラ

甲状腺(天突):ビシュダチャクラ

眉間 (印堂):アジナチャクラ

胸部 (だん中):アナハタチャクラ

また、チャクラには、それぞれの部位のチャクラにより、それぞれの作用がある。

パワースポット

様々なエネルギーが集まるとされる場所。ただし、万人に効果的というよりは、その時、その場所によっても効果は違う。

そこへ行く人とパワースポットとされる場所の相対的な関係によっても変わる。

なにより、普段の心がけも重要である。安易なパワースポット巡りは、時と場合によっては、マイナスになる場合もある。

心霊エネルギー

自然界やそれを構成する高次元のエネルギーを自分自身を通路として、放たれるエネルギー

高いエネルギーから低いエネルギーまであります。

波動、プラナ、宇宙エネルギー、スピリチュアルエナジー など

人間の持つ生命エネルギーや自然界に存在するエネルギーのいろいろな呼び方。人や団体によって、考え方が違う場合もある。